水質監測儀:城市水安全的“數字衛士”與“智能防線”

發布時間:

2025-07-25

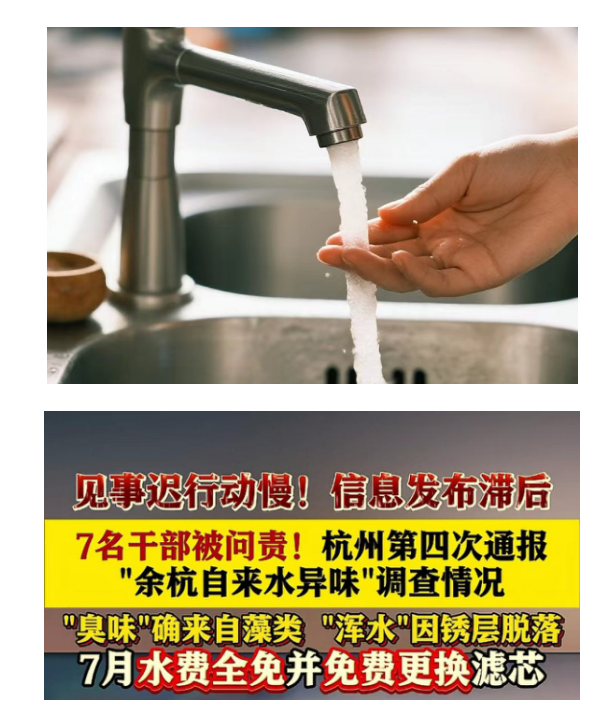

當杭州市民擰開水龍頭聞到刺鼻異味時,一場關于中國城市水安全治理的深刻反思正在展開。七名干部因應對不力被問責的事件,揭示了一個關鍵問題:在科技日新月異的今天,中國城市的水質安全防線為何仍存在漏洞?答案或許就隱藏在水質監測這一基礎但至關重要的環節中。從北京到深圳,從上海到成都,中國各大城市正在建設的智能水質監測網絡,理應成為保障飲水安全的“第一道防線”。

中國的水質監測技術已發展為城市水安全的“數字衛士”。在深圳,水務部門建立的“智慧水務”系統已實現全市供水管網水質監測100%覆蓋,采用的多參數水質在線監測儀可實時檢測pH值、濁度、余氯等12項關鍵指標。這一系統在2022年成功預警并處置了3起水源污染事件,保障了2000萬市民的飲水安全。北京水務局建設的“城市供水智能監測平臺”,通過物聯網技術實現了從水源地到用戶水龍頭的全過程監控,數據更新頻率達到每5分鐘一次。

中國先進城市正在打造水質安全的"智能防線"。上海市政工程設計研究總院的研究表明,完善的水質監測預警系統可以將供水安全事故的發現時間平均提前36-48小時。廣州市建立的“水務大腦”系統,通過全市856個智能監測點和AI分析平臺,實現了對水質變化的實時預警。2023年,該系統成功識別并處置了一起水源地氨氮超標事件,避免了大規模停水事故的發生。這些案例證明,中國在水質監測技術應用方面已具備國際先進水平。

中國的水質監測實踐正在重塑公共信任體系。在成都,水務部門推出的"透明水務"APP允許市民實時查詢所在區域的水質數據,這一創新舉措使2023年市民關于自來水質量的投訴量同比下降了62%。蘇州市建立的“水質信息雙公開”制度(向政府和公眾同步公開監測數據),被住建部列為全國推廣的典范。這些實踐表明,水質監測不僅是技術問題,更是建立政府公信力的重要途徑。

從國家治理現代化視角看,中國正在構建新型水質安全防控體系。雄安新區建設的世界領先“數字孿生供水系統”,實現了每500米一個監測點的超高密度布局。這一系統在測試中成功模擬并預防了多種水質風險,為未來城市供水安全樹立了新標桿。住房城鄉建設部發布的《城鎮供水水質在線監測技術規程》,正推動全國城市建立標準統一的水質監測網絡。

杭州自來水事件應當成為推動中國城市水治理現代化的契機。當前,中國正加快構建“全流程監測、智能化預警、快速化處置、透明化公開”的現代水質安全保障體系。在北京、上海等超大城市,水務部門已經開始試點“水質異常30分鐘響應”機制;深圳、成都等城市正在探索建立供水安全“數字孿生”系統。這些創新實踐正在編織一張守護中國城市水安全的“智能長城”。

中國特色的水質安全治理模式正在形成:技術上,北斗定位+5G傳輸的監測設備實現全域覆蓋;管理上,“城市運行一網統管”平臺整合多部門資源;服務上,“指尖水務”讓市民隨時掌握水質信息。這套體系不僅守護著千家萬戶的水龍頭,更彰顯著中國城市治理現代化的決心與智慧。當每一個中國城市都能實現“水質異常早發現、快處置、全透明”,杭州這樣的事件終將成為歷史。